今年も10月31日が近づいて来ました。

ご近所のセリアにもハロウィングッズが沢山販売されていました。

イオンモール徳島にも特設お菓子コーナーが出来たり、カルディでも例年通りお化けの綿菓子が目を引いています。

新型コロナの影響で、集まって賑やかにハッピーハロウィン!ってのは難しいと思いますが、それでも街やお店のディスプレイはいつものようにオレンジに変わって行きます。

例年実施しているイースター、七夕、夏祭りなどのフェアは見送りましたが、、、、、

🎃ハロウィンは!?

そう、大好きな🎃は、やるでしょ!!

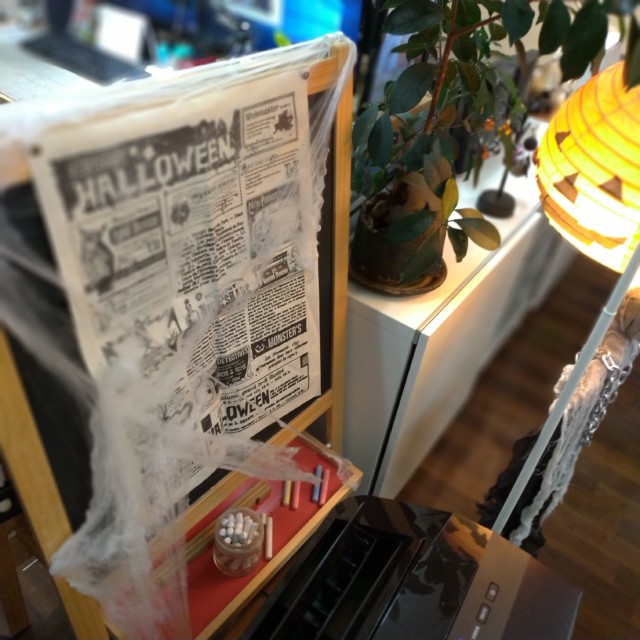

当店でも例年通りにハロウィンの飾りつけをスタート!!

(この記事を書いている時点まだ終わってません。)

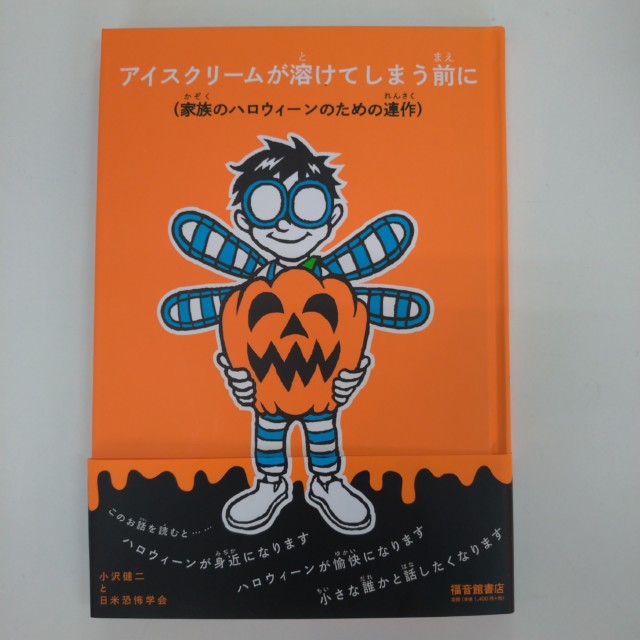

そんな飾りつけの最中に出てきたのがこの本。

アイスクリームが溶けてしまう前に(家族のハロウィーンのための連作)

小沢健二と日本恐怖学会著

去年からお店のカウンターに出してたんですよね。

全章10分程度、1章2分程度で読めちゃうので時間待ちの間に割と読んでくれるお客様が多かったです。

本書は全編やさしい語り口で、子供が青年にそして大人にと成長していく過程をハロウィンというフィルターを通して描いています。

もちろん、ハロウィンの何たるかも、アメリカンカルチャーと共に表現されているのでアメリカのハロウィンを経験した事が無くともアメリカの子供達と共に追体験出来てしまいす。

私が初めてハロウィンの存在を知ったのはコレ。

映画「E.T.」のハロウィンのシーン。

当時7歳だった私は、仮装のお祭り程度の認識でした。

(何かよく分かんないけど楽しそう・・・。)

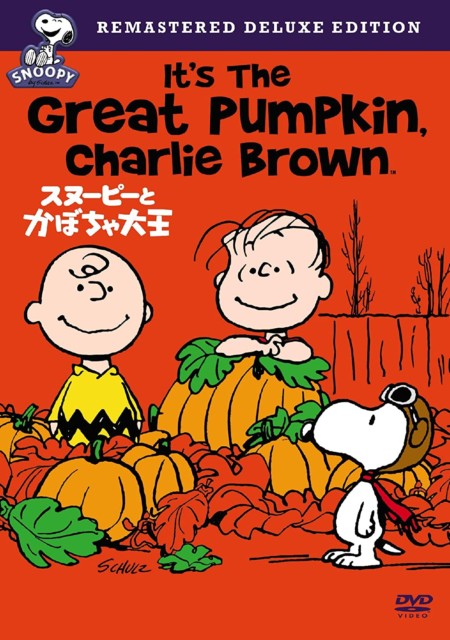

そして、小学校高学年になった時にNHKで放送されていた、スヌーピーを見てハロウィン文化を知る事となりました。

スヌーピーとかぼちゃ大王。

これで、ハロウィンは子供が仮装してお菓子を貰うお祭りで、かぼちゃのをくり抜いて顔を作る。

アメリカのお祭りという事を理解します。

この80年代前半の小学生には、ハロウィンに触れる事や情報を得る事は不可能でした。

ですが、、、

めっちゃ楽しいお祭り!!

アメリカっていいなーって無邪気に考えていました。

話はそれちゃいましたが、テーマパークがイベント行ったりお菓子メーカーの販促活動の結果、日本でもハロウィンはメジャーになりました。

私にとっては、秋のなんとも寂しい雰囲気をぶっ飛ばしてくれる最高のお祭りです。

そんなハロウィンですが、アメリカでお菓子を貰いに行く映像などがYouTubeにアップされてたりして凄く楽しめるんですが、その文化的な背景や現地の人の感覚ってどうなんだろうって思います。

そう、いくら映像を見ても私の中では「スヌーピー×E.T.」の印象が強すぎて、他の動画を見てもそれに全部持ってかれてしまうんです。

色々とハロウィンについてネット検索していた時に辿り付いたのが、『アイスクリームが溶けてしまう前に(家族のハロウィーンのための連作)』の書評。

これはと思い即購入しました。

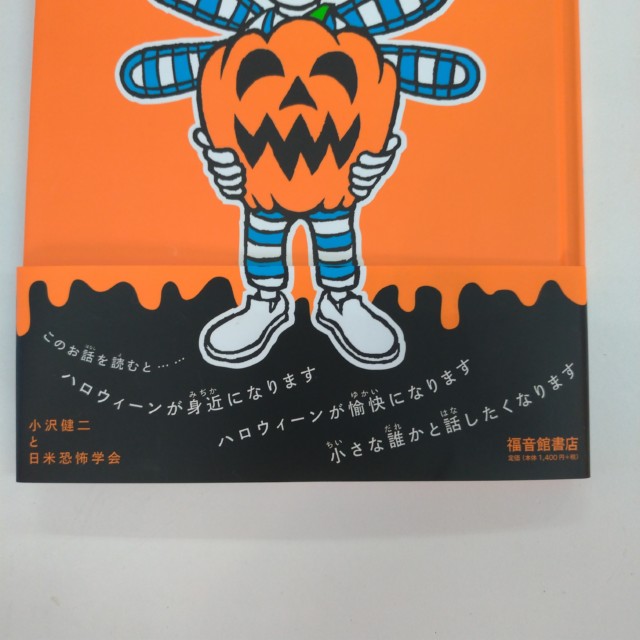

ハロウィンで大人がお菓子をくれる理由って知ってました?

以下本書より引用。

2章「世界がむちゃくちゃになった時のことを」

じつは昔、ハロウィーンは、子供がいたずらしてもいい日だった。エープリルフールが嘘をついてもいい日なのと同じ。ところが世界恐慌で大人の世界がメチャクチャになったとき、子供たちのいたずらが本当にひどくなった。

〈大きな男の子たちは、電信柱をノコギリで切り倒したり、路上の車をひっくり返したりした〉

〈町の大人たちは怒って、いたずらっ子を銃で撃ったりした〉

楽しいはずのハロウィーンが戦争みたいになったので、大人たちはやり方を変えた。「いたずらしない子にはお菓子をあげる」というお祭りに、、。

世界恐慌が始まり、、、。

子供の心に大人達の社会の影響がぐっと入って来てしまうんですよね。

それを、お菓子をあげるというアイデアを思い付いた当時の大人凄いです。

そして、アメリカ人の家族にとってハロウィンがどういう意味を持つか実に分かりやすく、自然ですっと心地よい文体が続きます。

最後はホロッとしつつも希望を抱ける!

切なくもあり、心あたたまるスープのようであり、ハロウィンの解説書でもあります。

読後には、世界や今が少し幸せに感じる事が出来る本です。

新型コロナウィルスで色々なマイナス面が取り上げられている、今だからそこ読んで欲しい本です。

そして、世界恐慌の時にお菓子をあげるというアイデアを思いついた大人達のように、未来にユーモアを持って進む事が出来ればって心から思います。

さぁ!今年もハッピーハロウィン!!

子供達はお菓子を一番沢山もらってね!!

大人達はお菓子を一杯あげてね!!