凄く厳しい高畑監督から登場人物や視聴者につきつけれ続ける。

現実(リアル)、全部が不条理で回っていく世界には常に痛み(ペイン)が付いて回っていました。

2025年の金曜ロードショーのラインナップ(3週連続ジブリ)!!

夢のような展開です。

夏休みと言えばジブリ!!

皆でテレビで見るの最高です。

全作品、ノーカットでエンドロールまで放送されます。

(ラインアップ)

8月15日(金)21時00分~22時54分

『火垂るの墓』

8月22日(金)21時00分~23時09分

※放送枠15分拡大

『崖の上のポニョ』

8月29日(金)21時00分~23時49分

※放送枠55分拡大

『もののけ姫』

特筆すべきは、『火垂の墓』

長らく地上波で放送されていませんでしたが、7年ぶりにオンエアとなります。

同作は既にNETFLIKSで同年7月より配信がスタートしています。

ほとんどの方がこの映画を視聴された事があると思いますので、深堀ネタバレで記事を書いています。

F清太が物語を変えた。

NHKのドキュメントEテレで(ドキュメント)『火垂るの墓と高畑勲と7冊のノート』が放送されました。

本作は、野坂昭如の同名小説を原作としていますが、原作との大きな差異があります。

それは、既に亡くなっている清田の登場。

高畑監督のノートにはF清太と記されています。

ファントム(怪物・幽玄)としての記号としてFを付加し、新たな登場人物を加えました。

『F清太』

この発明により、観客は思わぬ重荷を背負う事となります。

また、キャラクターへの感情移入を抑え物語を俯瞰で見る事に貢献しています。

映画冒頭、F清太『昭和20年9月21日夜、僕は死んだ』

観客をしっかり見据え、そう呟いて物語が始まります。

こんなセンセーショナルなアニメのオープニングが今までにあったでしょうか?

この物語の結末は知りながら、観客は清太の過去をF清太と共に追体験していく事となります。

尚、このセリフを言っている時点、清太は現代の三宮駅にいます。

駅構内には戦後の物と思われる灰皿が描かれていて、その灰皿が透明になって消えると共に「昭和20年9月21日夜」に時間が遡られます。

物語の途中でも、F清太は登場します。

そして、過去の悲しい現実を追体験します。

おばさんが母親の着物を売るという事になり、着物をもっていこうとする時、隣で寝ていた節子が目を覚まし大泣きするシーン。

それをF清太が見て、耳を塞ぎます。

この物語を見ているのは観客である自分だけでは無く、F清太(亡くなった清太)も見ているのです。

この演出がにより、一歩引いて(俯瞰)でF清太と共に映画を見る事となるのです。

何故?そこまで、辛い思いをさせるのか?

どうしても、抗えない疑問。

エンディングで時代は現代へ、ここでF清太は節子と共にベンチに座ています。

ここで、清太は観客の方に視線を向けます。

この3秒くらいんの演出に、言いえぬ恐ろしさがこみ上げて来ました。

何回見ても私はこのシーンが怖い。

恨み節のようにも見えたし、悲しみを伝えたいようにも見える。

『自分の生きた境遇をどうおもう?』

『これは自分のせいなのか?』

『あなたは、今の世界をどうおもう?』

『僕はやりきれないんだ!』

『あなたが僕がったらどうした?』

このわずか数秒で、複雑な感情が一気に流れ込んできます。

火垂るが飛びか小高い丘、カットが変わると高層ビルが連なると都会の神戸の街が広がっています。

カメラはゆっくり上にパン。

『END』

このエンディングあまりにも辛いです。

観客がどうにか清太の心を救うしかないじゃないですか。

このラストのシーンが冒頭のシーンにつがなる。

F清田と節子は阪急電車に乗って何度もループして同じ景色を見せられているという風にどうしても考えてしまいます。

阪急電車と過去を繰り返し、丘に帰ってくる。

何度も何度も繰り返す。

『何故?』

こんなに過酷な運命を背負わなければいけないのか?

何故、こんなに悲劇的な運命を無限にループしないといけないのか?

その答えが、ドキュメンタリーのノートにき記されていましたが、、、、

「亡霊がうろついている」→「それは何故か?」→「本・・・・・・」

肝心の部分は映像がカットされていました。

そこは、映して欲しかった!!

明らかに成仏していないから、そうなっている訳です。

高畑勲監督の次のようなコメントを残しています。

『ジブリの教科書4火垂るの墓』文春ジブリ文庫「「火垂るの墓」と現代の子供たち」より

私たちはアニメーションで困難に雄々しく立ち向かい、状況を切りひらき、たくましく生き抜く素晴らしい少年少女ばかりを描いて来た。しかし、現実には決して切りひらくことのできない状況がある。

それは戦場と化した街や村であり修羅と化す人の心である。そこで死ななければならないのは心やさしい現代の若者であり、私たちの半分である。アニメーションで勇気やたくましさを描くことはもちろん大切であるが、まず人と人とがどうつながるかについて思いをはせることができる作品もまた必要であろう。

このシーンが怖いのは、F清太は視聴者の半分だからではないかと想像しました。

そして、今も尚成仏せずに人生の最後をループし続ける。

そこにある、清太の余りある後悔の気持ちを察すると、、、、

高畑監督の容赦のなさ。

この映画では、二人の兄弟は生き残る事ができた可能性があります。

どにか、周りには沢山の大人がおり、それこそ「生きる」為に何でもやるというスタンスで行けば助けて貰えたのです。

その事を高畑監督は映画開始早々に観客に見せているのです。

三宮駅のホームで横たわっている清太。

酷い言葉を投げかけると大人達。

しかし、そういう大人ばかりでは無いのです。

おにぎりの入った包みをそのまま、清太の元に置いて立ち去る大人も登場します。

わずか、数5秒程度のシーンですが戦後の混乱期で食べ物の無い時代でも、助けようとしてくれる人もいるのです。

これ、実は凄く残酷なシーンだと思います。

「大人が悪かった」「時代が悪かった」「環境が悪かった」確かにそうかもしれません。

しかし、助けてくれる人もいる。

このシーンがF清太に言い訳をできないようにしています。

やりようによっては、二人は死ぬ事はなかった。

それを冒頭で見せている。

この事は物語を読み解く上で非常に重要なピースです。

数回みて感想が変わりました!

(初見)

初めて、本作を見たのは10代の頃で辛くて辛くてしかたありませんでした。

演出意図とは異なりますが、清田に感情移入して作品を見ていたと思います。

(大人になって見た時)

大人になってこの映画を見た時、清田は我儘なお坊ちゃん(ネットではクズとまで言われてたりします)で生きるチャンスを自分でドンドン潰していった。

そこに、イライラしました。

確かに叔母さんは意地悪だったかもしれません。

しかし、家の手伝いもせず海に行けば、よその家の子供が海水を汲んで塩をつくるなど家族の為に働いていましたが、清田は呑気に海水浴を楽しいました。

これには、イライラが募りました。

(最近、ネットフリックすの配信を見返して)

やはり14歳の中学生が4歳の妹を連れて戦中を生き抜く事は困難であったと考えるようになりました。

また、清太も我慢している事が色々あったという事に気が付きました。

・母親の着物を叔母さんが売るといった時、それに従っていました。

・食事のシーンでは雑炊が出ました、清太や節子には具がほとんど無い雑炊が配膳されましたが不平を口にしませんでした。

・節子が夜泣きすると、負ぶって外に出てあやしました。

・野菜泥棒が見つかり散々殴られたすぐ後も、節子の世話をしています。

ほかにも、「生きる」為に様々はやってるんですよね。

『アニメージュ1988年5月号』徳間書店「88年の清太へ!」より

当時は非常に抑圧的な社会生活の中でも、最低最悪の『全体主義』が是とされた時代。

清太はそんな全体主義の時代に抗い、節子と2人きりの『純粋な家族』を築こうとするが、

そんなことが可能か、可能でないから清太は節子を死なせてしまう。しかし私たちにそれを批判できるでしょうか。

我々現代人が心情的に清太に共感しやすいのは時代が逆転したせいなんです。いつかまた時代が再逆転したら、あの未亡人(親戚の叔母さん)以上に清太を糾弾する意見が大勢を占める時代が来るかもしれず、ぼくはおそろしい気がします。

映画をどう感じるかは人それぞれ。

観客にゆだねられますが、この映画は怪物(化け物)のように深い思考が全体を抱擁している事は明らかです。

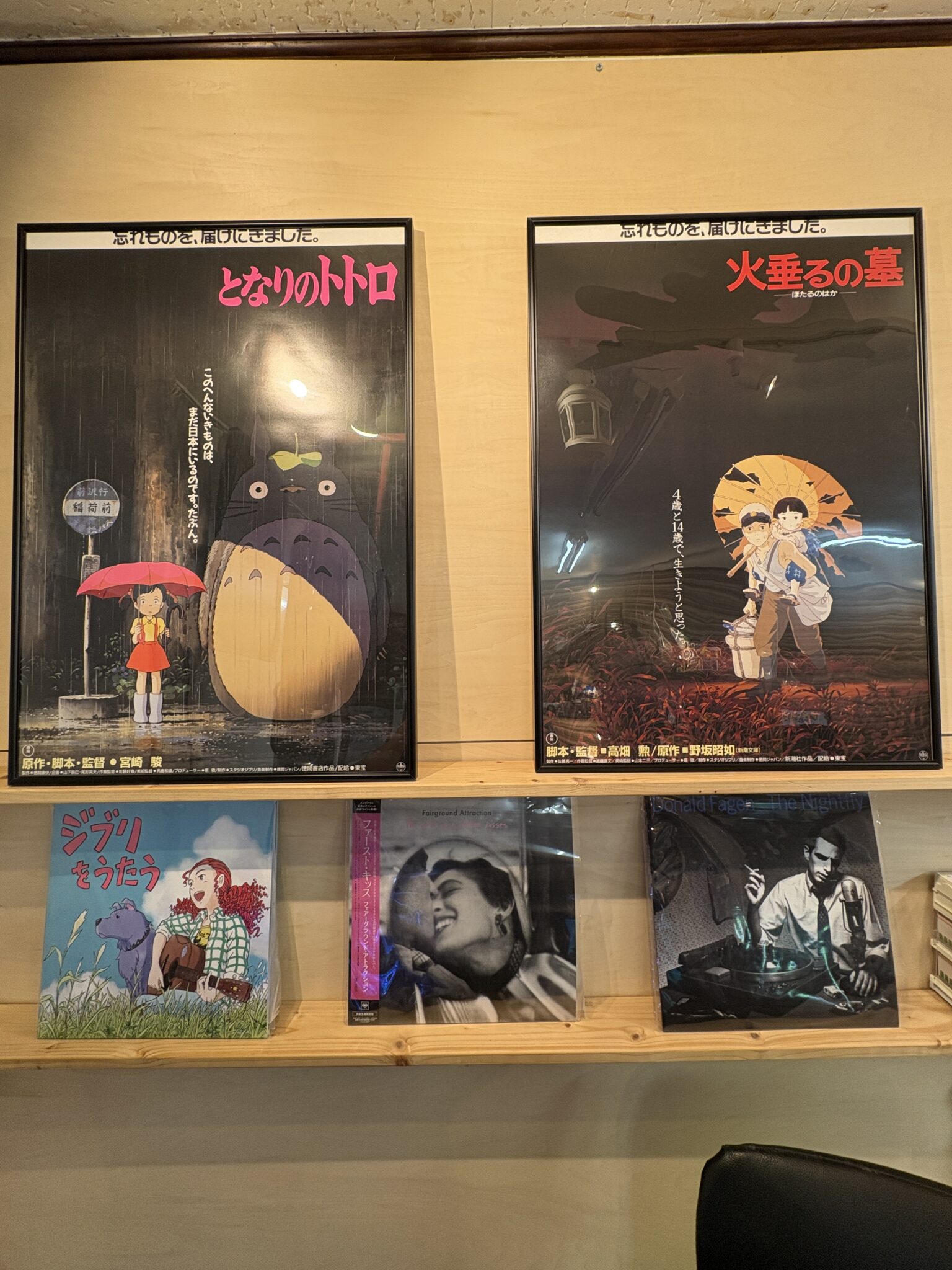

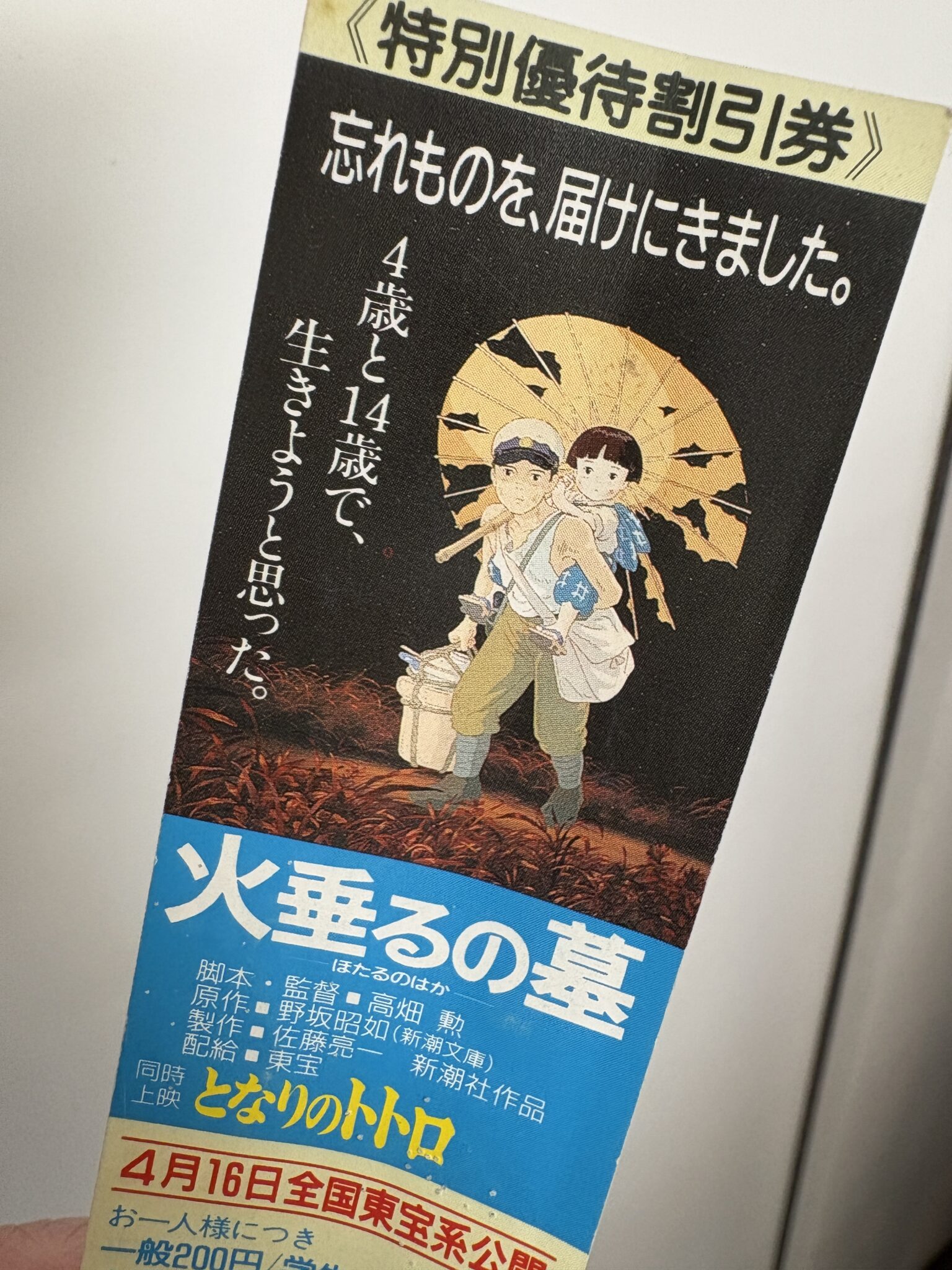

最後に、物語とは関係ありませんがいつも考えてしまうのがこの同時上映!

これ連続で見た子供たちはどんな気持ちで劇場を後にしたのか?

私は劇場で鑑賞した事は無いので、公開当時の事を様々な人に聞いていますが(その頃子供だった人に)、多くの方が先にトトロの上映が始まったと仰るので「となりのトトロ」→「火垂るの墓」が標準的な上映パターンだっと思われます。

そして、どんな気持ちで劇場を出たのか?

皆さんトトロからの急展開でB29の空襲に驚いたという方が多かったです。